Durante o fim de semana passado encontrei um amigo e li um livro.

Não direi o nome do amigo por razões óbvias. Conheci X nos anos 80, quando ele era segurança num hotel onde eu me hospedava com frequência. Desde então, trocamos regularmente notícias sobre família, trabalho etc.

Um ano atrás, depois de um penoso período de desemprego e bicos, X conseguiu um cargo mais estável, como motorista de "valet parking". Aprendi nessa ocasião que, em São Paulo, o "valet parking" é frequentemente um serviço terceirizado. O vínculo dos motoristas não é com os estabelecimentos onde exercem seu ofício, mas com empresas prestadoras de serviço.

X tem dois filhos. Seu salário está por volta de R$ 280 por mês -sua mulher não pode trabalhar em tempo integral e ganha menos do que ele. As gorjetas que ele recebe não são muito significativas: quando o serviço é cobrado e não oferecido, os clientes acham que já pagaram o devido. O horário de trabalho vai do meio-dia à madrugada. No caso dos restaurantes (o mais frequente), há poucos clientes entre o almoço e o jantar. Portanto, a empresa outorga um generoso intervalo de três ou quatro horas. Os motoristas moram longe demais para voltar para casa, descansar, ver os filhos etc. Ficam numa parada forçada que é chamada de repouso e serve para que não surja a questão das horas extras.

Apesar dessas condições que nos parecem pouco ideais, X estava feliz de ter conseguido, enfim, um trabalho fixo. Eis que, acidentalmente, ele danificou um carro. O seguro das empresas de "valet parking" tem uma franquia, geralmente, de R$ 1.000. Em caso de acidente, quem você acha que pagará os danos até o valor da franquia? Você deve ter adivinhado: o funcionário.

Disseram a X que, com a crise, não havia como a empresa assumir a fatura, mas que (de novo, "generosamente') deixariam que ele pagasse aos poucos. Durante os próximos meses, o salário de X será a metade do que era, até o reembolso completo dos danos.

É normal que a empresa prefira que os funcionários não batam os carros que lhes são confiados. Seria compreensível que ela instituísse regras do tipo: quem bate duas vezes num mês procure um emprego diferente. Mas aqui trata-se de outra coisa: a atividade empresarial repassa sistematicamente seus riscos ordinários e sua responsabilidade para os funcionários.

X poderia recorrer à Justiça do Trabalho. Ganharia, mas acabaria perdendo seu emprego. E a reputação de encrenqueiro fecharia qualquer possibilidade de trabalho no ramo. Melhor deixar uma eventual ação trabalhista para depois da aposentadoria, mas será tarde para as necessidades imediatas de seus filhos pequenos.

Com o salário cortado pela metade e sobretudo com a sensação de que a lei existe e pode até ser justa, mas não vale para ele, por que X não escolheria a delinquência? Afinal, ele é vítima de um abuso contra o qual a lei quer e pode ampará-lo, mas descobre que a sociedade, no seu caso, torna a lei inoperante. Ou seja, há um pacto social, mas do qual ele é excluído à força. Por que, então, respeitar as regras?

O relato dos apertos de X acompanharam minha leitura de "Cidadania no Brasil o Longo Caminho", de José Murilo de Carvalho (Civilização Brasileira), que, de maneira concisa, clara e indispensável, percorre a história dos direitos civis, políticos e sociais no Brasil.

No fim do livro, esta declaração: "José Bonifácio afirmou que a escravidão era um câncer que corroía nossa vida cívica e impedia a construção da nação. A desigualdade é a escravidão de hoje, o novo câncer que impede a constituição de uma sociedade democrática".

A desigualdade da qual se trata não é apenas de renda. Também, hoje, não é propriamente uma desigualdade civil ou política, pois, segundo a letra da lei, não há mais, entre nós, cidadãos de segunda classe.

O lugar de nosso maior mal-estar social parece estar no descompasso entre esse princípio formal e a realidade concreta. Acontece que os cidadãos das camadas mais pobres estão mudando a imagem que eles têm de si mesmos. X, por exemplo, sabe que ele não é nem servo nem escravo: ele tem direitos. Mas, ao mesmo tempo, ele é levado a tolerar uma punição e a mostrar gratidão, como um escravo. Por quê? Será que a lei não é clara? Precisa melhorá-la ou implementá-la melhor? Infelizmente, o problema, nessa altura, parece ser de solução mais difícil, pois ele é cultural ou mesmo francamente psicológico: reside na representação das classes "inferiores" no espírito de uma boa parte das elites. Coquetel complicado: os desfavorecidos começam a acreditar na igualdade dos direitos e a se ver como possíveis cidadãos. No entanto, muitos favorecidos seguem percebendo ao redor (e abaixo) de si apenas um exército de servos e escravos -para os quais imaginam e querem, por exemplo, que valha a regra: "Quebrou um prato? Leva açoite e fica sem comida!".

A violência que assola as últimas décadas não precisaria de outra causa. Bastaria esta contradição.

quinta-feira, 26 de julho de 2001

quinta-feira, 19 de julho de 2001

Polícia em greve

Em qualquer democracia, mesmo ideal, é necessário que haja uma força de polícia para manter a ordem e implementar as leis que os cidadãos se dão e às quais eles se submetem de um comum acordo. Parece haver duas maneiras opostas de instituir uma polícia.

Primeira possibilidade. Talvez para conter os gastos, os cidadãos procuram candidatos alhures -por exemplo, num país chamado Miséria, cujos habitantes aceitam trabalhar por salários de mera sobrevivência, ou seja, sem nenhum lustre social. Eles contratam, assim, soldados e cabos a preço de banana, enquanto a comunidade fornece apenas os oficiais.

A tropa arregimentada dessa forma dificilmente pode ter um verdadeiro compromisso com a comunidade, pois não faz parte dela: trata-se, de fato, de uma tropa só mercenária. Os homens são escolhidos por virem de Miséria e são mantidos na exclusão pela retribuição medíocre e pela distância social. Excluídos da comunidade, eles podem, com razão, considerar-se tão fora-da-lei quanto os bandidos que é sua tarefa reprimir. Aliás, é com isso que eles amedrontam os infratores (e não só eles), estando dispostos a praticar uma repressão tão desregrada quanto o ato delinquente que eles reprimem.

Os membros da comunidade queixam-se, justamente, de recear às vezes mais essa polícia do que os próprios bandidos. Mas acontece que essa maneira de instituir uma polícia é escolhida por comunidades decididas a manter amplas margens de excluídos, talvez provindos do mesmo lugar onde é recrutada a tropa dos policiais. Os cidadãos, portanto, querem proteger-se contra essa massa, que, visto que é excluída, não tem por que respeitar as leis da comunidade. E, para conter os excluídos, o que é melhor do que uma tropa de excluídos?

Além disso, os cidadãos logo descobrem que, se essa polícia é perigosamente descomprometida com as leis, em compensação ela é sensível à corrupção. O laço mercenário inicial é assim consolidado por uma série de contratos privados, que oferecem bicos e salários paralelos a cabos e policiais para que, fora ou dentro do horário de seu trabalho, eles sirvam de segurança particular.

Há um segundo caminho possível. A comunidade escolhe entre seus membros os que parecem mais aptos ao trabalho de defesa da ordem. Os mais corajosos, mais hábeis no uso das armas e mais íntegros tornam-se policiais. São honrados e recompensados de forma a manter concretamente um status social respeitado.

Os cidadãos sabem que algumas profissões devem ser especialmente valorizadas aos olhos de todos. Por exemplo, é importante que os encarregados de educar as crianças sejam vistos como sujeitos que se deram bem na vida. Pois as crianças mal confiariam em pessoas que a sociedade julgasse fracassadas. Por isso a comunidade remunera e honra especialmente seus professores (não é?). A mesma coisa vale para a polícia. Que a profissão de policial apareça como uma escolha de sucesso é um fundamento relevante da autoridade do policial.

Conclusão: no primeiro caso, todos acatam a polícia por medo de sua violência; no segundo, o acatamento confunde-se com o respeito devido a cidadãos que se consagram a uma tarefa necessária e que são parte integrante da comunidade -sua profissão aparecendo como uma das formas de êxito social.

Agora, imaginemos que, num belo dia, ao redigir uma nova Constituição, os cidadãos especifiquem que os que servem aos interesses cruciais da comunidade não podem fazer greve. Razões: o funcionário faria greve, paradoxalmente, contra si mesmo, pois a coisa pública é administrada no interesse dele. E, sobretudo, o compromisso do funcionário-cidadão com o bem geral impede que ele se engaje numa forma de protesto danosa para a vida de todos.

Esses raciocínios valem no caso da polícia apenas se, na hora de alistar a tropa, a comunidade tenha escolhido seus melhores, os que ela honra e recompensa. No caso da comunidade que arregimenta excluídos, os ditos raciocínios não funcionam, pois esses policiais não têm compromisso com o bem de todos por não fazerem parte dos "todos" que importam. Então, estando insatisfeitos, por que não recorreriam à greve?

A greve, nesse caso, revela a natureza da polícia que a comunidade comprou (barato). O protesto apresenta-se como uma insurreição de gladiadores ameaçando os cidadãos, exibindo armas do teto dos quartéis, em provocação parecida com aquela dos fora-da-lei quando se amotinam nas prisões. Ou, então, os grevistas percorrem as ruas da cidade como patrulhas do terror, numa pantomima de arrastões criminosos.

Moral da história: numa democracia, seria melhor que todos fossem cidadãos de direito e de fato, sem exclusões. No caso infeliz de que uma democracia conviva com amplas margens de exclusão, a comunidade, no mínimo, deveria evitar que fossem e permanecessem excluídos logo os que são encarregados de representar e preservar as leis da cidade.

Iria esquecer: qualquer semelhança com fatos da vida real recente na Bahia não é mera coincidência.

quinta-feira, 12 de julho de 2001

A face maléfica dos adultos

A comissão de suspensão das penas do Estado de Massachusetts, EUA, acaba de pronunciar-se a favor da liberação antecipada de Gerald Amirault, 47 anos (os últimos 15 na cadeia). É o epílogo de um vasto fenômeno cultural dos anos 80.

Amirault, sua irmã e sua mãe animavam a escolinha de Fells Acres, em Malden, MA. Num belo dia de 1984, um aluno de cinco anos disse à sua mãe que fora molestado por Gerald Amirault. Depois de uma orgia de interrogatórios, Gerald foi condenado pelo estupro de seis meninas e três meninos, enquanto sua irmã e sua mãe teriam estuprado três meninas e um menino.

Seguiram-se muitos processos parecidos pelo país afora. As crianças contavam abusos saídos de uma versão pornô dos contos de Grimm. Houve o palhaço que levava as crianças para o quarto mágico e mandava comer o almoço na ponta de seu peru. E a bruxa nua que tocava "Jingle Bells" no piano. A escassez de provas materiais competia com a incompetência (ou má-fé) dos procuradores durante os interrogatórios das crianças.

Até os meados dos anos 90, as fantasias sexuais infantis condenaram dezenas de professores, padrastos, madrastas, pais, avós etc.

Na mesma época, afirmou-se a Teoria da Memória Recuperada, segundo a qual muitas aflições psíquicas dos adultos seriam causadas por abusos reais sofridos durante a infância.

Em suma, de 1985 a 1995, nossa cultura -em sua matriz norte-americana- decidiu que as crianças, quando acusavam os adultos de maluquices sádicas, deveriam estar falando a verdade. E, ao mesmo tempo, autorizou-nos a atribuir sistematicamente nossos sofrimentos à suposta crueldade dos que teriam abusado de nós enquanto éramos crianças.

Em 1995, Frances Hill, no livro "A Delusion of Satan" (Um Delírio de Satã), comparou esses processos por abuso de crianças com a caça às bruxas de Salem no século 17 (as acusações provinham de um coro de meninas). Hill lembrava que, desde 1985, nos EUA, 60 pessoas, acusadas de múltiplos abusos, tinham sido condenadas a passar suas vidas na prisão. E 2,5 milhões de americanos maduros ou idosos foram acusados por seus filhos ou netos já adultos que haviam "recuperado" a lembrança de terem sido vítimas de abuso na infância.

Duplo estrago: milhares de famílias destruídas e, por outro lado, a extrema dificuldade, nessa loucura, de reconhecer os abusos verdadeiros, que, naturalmente, continuaram existindo.

Por que tudo isso? Há uma série de hipóteses. Por exemplo, nota-se, na maioria dos casais de classe média, que, durante os anos 70 e 80, ambos os cônjuges passaram a trabalhar. A culpa por deixar as crianças pequenas aos cuidados de outros devia alimentar fantasias sobre os horrores que poderiam acontecer. Ao denunciarem professores e "babysitters", as crianças adotariam as fantasias produzidas pelo sentimento de culpa de seus pais.

Outra hipótese: os anos 80 foram um momento de reação à liberação sexual dos 60. Nesse quadro, era interessante mostrar que a sexualidade chegava às crianças só pela violência de adultos corruptores.

As várias explicações são todas plausíveis, mas não esgotam a significação das acusações lançadas pelas crianças e pelos adultos que "se lembraram" de abusos sofridos na infância.

É óbvio que a grande maioria das acusações não correspondia aos fatos. Mas a massa de denúncias representava um protesto coletivo. Como se, nos anos 80, a infância se revoltasse ao descobrir alguma face maléfica dos adultos.

É frequente que os adultos modernos sejam acusados de desejar o bem de seus rebentos apenas por razões narcisistas, ou seja, por considerá-los como extensões de suas próprias vidas. Tipo: "Seja feliz por mim! Realize meus sonhos!". Esse amor narcisista pode provocar consequências nefastas nas crianças. Mesmo assim, é um tipo de amor.

Mas é raro que se levante a questão da inveja (inconsciente ou não) que os adultos e os pais podem sentir das crianças. Ou então que se fale do ódio produzido nos adultos pelo fato de que os rebentos, por existirem, tomam nosso lugar e tocam o sino de nossa morte.

Do mesmo jeito, estamos sempre dispostos a desvendar as paixões de Édipo e a reconhecer que as crianças podem alimentar fantasias mais ou menos torpes com um adulto desejado ou podem querer que ele morra. Mas evitamos interrogar as ambivalências e os cantos escuros das fantasias dos adultos com as crianças. Jocasta, por exemplo, caiu na jogada de Édipo só por engano?

Ora, nos anos 80, os adultos dedicaram-se como nunca a seu próprio projeto de bem-estar. Propuseram-se a ser eles mesmos felizes em vez de seguir planejando a felicidade futura de suas crianças. Logo estas devem ter percebido que eram vistas como rivais e usurpadoras mais do que como preciosas encarnações das esperanças dos pais. Eram, portanto, objetos de menos amor, mais inveja, mais ódio e mais violência. Com isso as crianças espernearam e, sobretudo, acusaram.

Com razão, pois, de fato, os sentimentos que os adultos lhes reservavam não eram todos confessáveis. A coisa mudou?

Amirault, sua irmã e sua mãe animavam a escolinha de Fells Acres, em Malden, MA. Num belo dia de 1984, um aluno de cinco anos disse à sua mãe que fora molestado por Gerald Amirault. Depois de uma orgia de interrogatórios, Gerald foi condenado pelo estupro de seis meninas e três meninos, enquanto sua irmã e sua mãe teriam estuprado três meninas e um menino.

Seguiram-se muitos processos parecidos pelo país afora. As crianças contavam abusos saídos de uma versão pornô dos contos de Grimm. Houve o palhaço que levava as crianças para o quarto mágico e mandava comer o almoço na ponta de seu peru. E a bruxa nua que tocava "Jingle Bells" no piano. A escassez de provas materiais competia com a incompetência (ou má-fé) dos procuradores durante os interrogatórios das crianças.

Até os meados dos anos 90, as fantasias sexuais infantis condenaram dezenas de professores, padrastos, madrastas, pais, avós etc.

Na mesma época, afirmou-se a Teoria da Memória Recuperada, segundo a qual muitas aflições psíquicas dos adultos seriam causadas por abusos reais sofridos durante a infância.

Em suma, de 1985 a 1995, nossa cultura -em sua matriz norte-americana- decidiu que as crianças, quando acusavam os adultos de maluquices sádicas, deveriam estar falando a verdade. E, ao mesmo tempo, autorizou-nos a atribuir sistematicamente nossos sofrimentos à suposta crueldade dos que teriam abusado de nós enquanto éramos crianças.

Em 1995, Frances Hill, no livro "A Delusion of Satan" (Um Delírio de Satã), comparou esses processos por abuso de crianças com a caça às bruxas de Salem no século 17 (as acusações provinham de um coro de meninas). Hill lembrava que, desde 1985, nos EUA, 60 pessoas, acusadas de múltiplos abusos, tinham sido condenadas a passar suas vidas na prisão. E 2,5 milhões de americanos maduros ou idosos foram acusados por seus filhos ou netos já adultos que haviam "recuperado" a lembrança de terem sido vítimas de abuso na infância.

Duplo estrago: milhares de famílias destruídas e, por outro lado, a extrema dificuldade, nessa loucura, de reconhecer os abusos verdadeiros, que, naturalmente, continuaram existindo.

Por que tudo isso? Há uma série de hipóteses. Por exemplo, nota-se, na maioria dos casais de classe média, que, durante os anos 70 e 80, ambos os cônjuges passaram a trabalhar. A culpa por deixar as crianças pequenas aos cuidados de outros devia alimentar fantasias sobre os horrores que poderiam acontecer. Ao denunciarem professores e "babysitters", as crianças adotariam as fantasias produzidas pelo sentimento de culpa de seus pais.

Outra hipótese: os anos 80 foram um momento de reação à liberação sexual dos 60. Nesse quadro, era interessante mostrar que a sexualidade chegava às crianças só pela violência de adultos corruptores.

As várias explicações são todas plausíveis, mas não esgotam a significação das acusações lançadas pelas crianças e pelos adultos que "se lembraram" de abusos sofridos na infância.

É óbvio que a grande maioria das acusações não correspondia aos fatos. Mas a massa de denúncias representava um protesto coletivo. Como se, nos anos 80, a infância se revoltasse ao descobrir alguma face maléfica dos adultos.

É frequente que os adultos modernos sejam acusados de desejar o bem de seus rebentos apenas por razões narcisistas, ou seja, por considerá-los como extensões de suas próprias vidas. Tipo: "Seja feliz por mim! Realize meus sonhos!". Esse amor narcisista pode provocar consequências nefastas nas crianças. Mesmo assim, é um tipo de amor.

Mas é raro que se levante a questão da inveja (inconsciente ou não) que os adultos e os pais podem sentir das crianças. Ou então que se fale do ódio produzido nos adultos pelo fato de que os rebentos, por existirem, tomam nosso lugar e tocam o sino de nossa morte.

Do mesmo jeito, estamos sempre dispostos a desvendar as paixões de Édipo e a reconhecer que as crianças podem alimentar fantasias mais ou menos torpes com um adulto desejado ou podem querer que ele morra. Mas evitamos interrogar as ambivalências e os cantos escuros das fantasias dos adultos com as crianças. Jocasta, por exemplo, caiu na jogada de Édipo só por engano?

Ora, nos anos 80, os adultos dedicaram-se como nunca a seu próprio projeto de bem-estar. Propuseram-se a ser eles mesmos felizes em vez de seguir planejando a felicidade futura de suas crianças. Logo estas devem ter percebido que eram vistas como rivais e usurpadoras mais do que como preciosas encarnações das esperanças dos pais. Eram, portanto, objetos de menos amor, mais inveja, mais ódio e mais violência. Com isso as crianças espernearam e, sobretudo, acusaram.

Com razão, pois, de fato, os sentimentos que os adultos lhes reservavam não eram todos confessáveis. A coisa mudou?

quinta-feira, 5 de julho de 2001

Gorilas entre nós

Num pequeno hall, seis jovens estão dispostos num círculo. Três estão de branco, e três, de preto, intercalados, ou seja, há um de branco, um de preto etc. Constituem dois times, cada um dos quais dispõe de sua bola própria. Os times movimentam essa bola entre seus integrantes com passes rápidos. Ao mesmo tempo, o círculo inteiro dos seis jovens gira em sentido horário. Os times não lutam entre si, mas, por causa do movimento, do espaço restrito e da simultaneidade dos passes dentro dos dois times, o jogo é bem animado.

De repente, chega um gorila, na verdade, um sujeito disfarçado de gorila. Ele atravessa o círculo dos jogadores e pára no meio. Os jovens continuam jogando como se não percebessem nada. O gorila olha para você, bate furiosamente no peito, como se espera de um gorila, e sai de cena. O bicho ficou no hall durante nove segundos.

Numa experiência recente do Laboratório de Cognição Visual de Harvard (www.wjh.harvard.edu), essa cena foi mostrada em vídeo a pessoas que, antes de assistirem à fita, receberam a tarefa de contar o número de passes efetuados pelo time branco. Foi suficiente para que a metade dos participantes não notasse a passagem do gorila.

No site do laboratório, é possível ver um trecho do vídeo. Quem assistir achará incrível que alguém não note o gorila. Mas nós não somos mais sujeitos "inocentes", pois sabemos do gorila. Por isso ele catalisa nosso olhar.

A experiência (publicada em "Perception", vol. 28) é uma contribuição ao estudo da dita "cegueira por desatenção" diante de objetos visuais complexos e dinâmicos (seis jogadores, todos se movimentando etc). Aprendemos que a capacidade de perceber um objeto inesperado depende de sua similaridade com os objetos sobre os quais está concentrada a atenção: no caso, a similaridade é mínima, pois o gorila é escuro e os circunstantes devem contar os passes do time branco. Outra variável é a complexidade da tarefa imposta aos presentes: contar os passes pede bastante concentração.

Seja como for, a denominação "cegueira por desatenção" é equivocada. De fato, a cegueira é produzida por um excesso de atenção. Os sujeitos não vêem o gorila porque têm algo para fazer que é, para eles, mais importante do que observar o que acontece: devem e querem contar os passes.

Os psicoterapeutas e os psicanalistas simpatizarão com a experiência. Freud recomendava que os pacientes fossem escutados com uma atenção "flutuante", ou seja, aberta, não-focalizada -justamente para não perder a entrada dos gorilas. Ele também aconselhava que os psicanalistas não se entregassem ao furor de curar. Qualquer terapia se propõe a melhorar a vida dos pacientes, mas o anseio de sarar pode funcionar como uma atenção excessiva consagrada ao número dos passes do time branco.

Bem além do campo da psicoterapia, a experiência do laboratório de Harvard sugere uma revisão do triunfalismo das teorias, digamos assim, "ativas" do conhecimento, pelas quais a crítica e a vontade de mudar as coisas seriam os caminhos privilegiados para entender o mundo -mote: conheçam transformando.

Ora, segundo a experiência do gorila, uma percepção plena exige um olhar não-orientado e não-atarefado, ou seja, ela precisa de uma certa aceitação do mundo. Em outras palavras, é importante querer construir pontes, mas, se olharmos para o vale sempre e só com essa intenção, perderemos de vista o rio, as montanhas e até as pessoas que queremos ajudar a atravessar. Quando nos deparamos com uma análise de situações sociais, políticas ou mesmo familiares decididamente orientada por intenções reformadoras, sugiro que paremos um instante para perguntar: "Alguém viu um gorila por aqui?".

Durante as férias escolares, canso de ouvir pais receosos de que os filhos adolescentes se encontrem sem nada para fazer, desconcentrados. Gostariam de que seus rebentos fossem sempre atarefados, sem tempo para vagabundear. Entendo por quê: uma das figuras ideais do sucesso é o sujeito ocupadíssimo e focadíssimo. Não por acaso o sofrimento psíquico é hoje frequentemente resumido segundo duas vertentes principais: a depressão e a dificuldade de concentrar-se, o dito Attention Deficit Disorder (ADD). Essas categorias são exatamente o inverso da figura que mencionei acima: o deprimido não se ocupa o suficiente, e o sujeito com déficit de atenção não focaliza. Nos termos da experiência de Harvard, o deprimido acharia que não vale a pena contar esses passes, e o sujeito com déficit de atenção não se concentraria o suficiente para contar. Com isso eles certamente enxergariam o gorila.

O sujeito ideal, no fim do vídeo, mostrará a conta certa, orgulhoso e convencido de responder às expectativas que foram depositadas nele.

Infelizmente, a metade desses sujeitos prestativos, por mostrarem serviço, não verá o gorila.

Entretanto talvez ninguém esteja a fim mesmo de reparar nos eventuais gorilas que circulam no meio da gente

De repente, chega um gorila, na verdade, um sujeito disfarçado de gorila. Ele atravessa o círculo dos jogadores e pára no meio. Os jovens continuam jogando como se não percebessem nada. O gorila olha para você, bate furiosamente no peito, como se espera de um gorila, e sai de cena. O bicho ficou no hall durante nove segundos.

Numa experiência recente do Laboratório de Cognição Visual de Harvard (www.wjh.harvard.edu), essa cena foi mostrada em vídeo a pessoas que, antes de assistirem à fita, receberam a tarefa de contar o número de passes efetuados pelo time branco. Foi suficiente para que a metade dos participantes não notasse a passagem do gorila.

No site do laboratório, é possível ver um trecho do vídeo. Quem assistir achará incrível que alguém não note o gorila. Mas nós não somos mais sujeitos "inocentes", pois sabemos do gorila. Por isso ele catalisa nosso olhar.

A experiência (publicada em "Perception", vol. 28) é uma contribuição ao estudo da dita "cegueira por desatenção" diante de objetos visuais complexos e dinâmicos (seis jogadores, todos se movimentando etc). Aprendemos que a capacidade de perceber um objeto inesperado depende de sua similaridade com os objetos sobre os quais está concentrada a atenção: no caso, a similaridade é mínima, pois o gorila é escuro e os circunstantes devem contar os passes do time branco. Outra variável é a complexidade da tarefa imposta aos presentes: contar os passes pede bastante concentração.

Seja como for, a denominação "cegueira por desatenção" é equivocada. De fato, a cegueira é produzida por um excesso de atenção. Os sujeitos não vêem o gorila porque têm algo para fazer que é, para eles, mais importante do que observar o que acontece: devem e querem contar os passes.

Os psicoterapeutas e os psicanalistas simpatizarão com a experiência. Freud recomendava que os pacientes fossem escutados com uma atenção "flutuante", ou seja, aberta, não-focalizada -justamente para não perder a entrada dos gorilas. Ele também aconselhava que os psicanalistas não se entregassem ao furor de curar. Qualquer terapia se propõe a melhorar a vida dos pacientes, mas o anseio de sarar pode funcionar como uma atenção excessiva consagrada ao número dos passes do time branco.

Bem além do campo da psicoterapia, a experiência do laboratório de Harvard sugere uma revisão do triunfalismo das teorias, digamos assim, "ativas" do conhecimento, pelas quais a crítica e a vontade de mudar as coisas seriam os caminhos privilegiados para entender o mundo -mote: conheçam transformando.

Ora, segundo a experiência do gorila, uma percepção plena exige um olhar não-orientado e não-atarefado, ou seja, ela precisa de uma certa aceitação do mundo. Em outras palavras, é importante querer construir pontes, mas, se olharmos para o vale sempre e só com essa intenção, perderemos de vista o rio, as montanhas e até as pessoas que queremos ajudar a atravessar. Quando nos deparamos com uma análise de situações sociais, políticas ou mesmo familiares decididamente orientada por intenções reformadoras, sugiro que paremos um instante para perguntar: "Alguém viu um gorila por aqui?".

Durante as férias escolares, canso de ouvir pais receosos de que os filhos adolescentes se encontrem sem nada para fazer, desconcentrados. Gostariam de que seus rebentos fossem sempre atarefados, sem tempo para vagabundear. Entendo por quê: uma das figuras ideais do sucesso é o sujeito ocupadíssimo e focadíssimo. Não por acaso o sofrimento psíquico é hoje frequentemente resumido segundo duas vertentes principais: a depressão e a dificuldade de concentrar-se, o dito Attention Deficit Disorder (ADD). Essas categorias são exatamente o inverso da figura que mencionei acima: o deprimido não se ocupa o suficiente, e o sujeito com déficit de atenção não focaliza. Nos termos da experiência de Harvard, o deprimido acharia que não vale a pena contar esses passes, e o sujeito com déficit de atenção não se concentraria o suficiente para contar. Com isso eles certamente enxergariam o gorila.

O sujeito ideal, no fim do vídeo, mostrará a conta certa, orgulhoso e convencido de responder às expectativas que foram depositadas nele.

Infelizmente, a metade desses sujeitos prestativos, por mostrarem serviço, não verá o gorila.

Entretanto talvez ninguém esteja a fim mesmo de reparar nos eventuais gorilas que circulam no meio da gente

domingo, 1 de julho de 2001

Fratura Americana

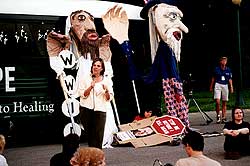

Contardo Calligaris | Manifestação contra a pena de morte no dia da execução de McVeigh |

por Contardo Calligaris

Decadência econômica das pequenas cidades dos EUA causada pela globalização e a imigração faz ressurgir a defesa dos ideais fundadores da nação americana, que para muitos se encarnam no discurso de Timothy McVeigh, executado no último dia 11 |

Ao lado do entrada da Penitenciária Federal de Terre Haute, Indiana, dois dias antes da execução de Timothy McVeigh (que ocorreu em 11/ 6), piscava um painel luminoso: "A favor: encaminhem-se para Voorhees Park; contra, para Fairbanks Park". A polícia queria evitar brigas entre manifestantes. Mas o painel também orquestrava as questões levantadas pela execução, prevendo que só haveria opiniões a propósito da pena de morte: a favor ou contra, tanto faz. A cobertura de imprensa confirmou a previsão: foi excessiva e denegatória. Falava-se de execução e pena de morte, no entanto ninguém estava a fim de perguntar por que McVeigh matou e morreria. Para outra execução, uma semana depois, estiveram em Terre Haute 75 jornalistas credenciados. Para McVeigh, houve mais de mil. Certo, há a magnitude do crime: o atentado contra o edifício federal de Oklahoma City, em 1995, matou 168 pessoas, entre as quais 19 crianças. Mas suspeito que a comoção nacional em torno da execução de McVeigh tivesse também outro fundamento. McVeigh não era um criminoso comum. Morreu convencido de ter agido "pelo bem maior de todos" e de ter adotado "táticas militares legítimas" em sua luta contra o governo federal -considerando a morte das crianças e das vítimas que não eram funcionários federais como danos inevitáveis numa guerra.

Divórcio exasperante

O livro de Lou Michel e Dan Herbeck, baseado em entrevistas com McVeigh ("American Terrorist", Regan Books, EUA), confirma a imagem do soldado exemplar que virou um "regicida" moderno por convicção.

Na fase final do processo de McVeigh, quando se tratava de decidir a pena, a defesa apresentou ao júri uma série de atenuantes. Por exemplo, McVeigh acreditava que agentes federais fossem os responsáveis pelas mortes acontecidas em Ruby Ridge e Waco (leia textos na pág. 11) e que esses agentes ficaram impunes. Também pensava que os agentes do governo usavam táticas militares para transformar os EUA num Estado policial.

Os jurados levaram em conta ambos os atenuantes. Logo foi apresentada a idéia de que McVeigh acreditava profundamente "nos ideais sobre os quais são fundados os EUA". Admitir essa tese significaria conceber que a revolta assassina de McVeigh pudesse surgir da defesa enlouquecida dos princípios originários da nação. Os jurados tiveram que recusar essa idéia para condenar McVeigh à morte. Mas alguns americanos pensam que existe um divórcio exasperante entre o país e seus ideais fundadores. Com isso, abominam a bomba de Oklahoma, mas, de alguma forma, "entendem" McVeigh.

No sábado anterior à execução, bem na frente da penitenciária, instalou-se um manifestante que não cabia em nenhum dos parques previstos.

Era Chuck Scines, 56, inspetor de ferrovias de Dayton, Ohio. Seu cartaz dizia de um lado: "O mal vinga quando as pessoas boas não fazem nada. Deus trabalha por meio de nós... Mantenham-se firmes na liberdade". Do outro, explicitando: "Poucos comparecem quando um apelo às armas se justifica. Tim McVeigh, patriota americano!". A seguir, reproduzo e comento trechos do que ele me disse: "Tomei minha decisão há tempos, quando tive quatro filhos e me dei conta de que estamos perdendo a liberdade nos EUA e de que há uma agenda socialista para instaurar um governo mundial único" (do seu jeito, Chuck está falando da globalização e do aumento vertiginoso das regulamentações profissionais, fiscais, sociais que regem o cotidiano americano). "Portanto lutei contra o controle das armas (todas as leis para limitar posse e uso de armas), defendendo o artigo 2º da "Carta de Direitos'" (parte da Constituição americana -o artigo 2º garante o direito de carregar armas). "Timothy McVeigh era frustrado pelo que aconteceu em Waco, Texas, onde o governo fritou mais de 80 pessoas, ou em Ruby Ridge, Idaho, onde os agentes pulverizaram a metade da cabeça de Vicky Weaver e mataram seu filho de 14 anos. Não tinham direito nenhum de fazer isso, eram indivíduos como você e eu. Ninguém está enfiando uma agulha no braço de Janet Reno (ministra da Justiça na época de Waco e Ruby Ridge) por isso. Ora, ela é responsável, ela tomou a decisão no caso de Waco e declarou que tinha sido uma operação de primeira classe... Só que, por acaso, havia lá 16 crianças, que morreram. Agora Timothy McVeigh está lá assumindo a responsabilidade pelo que ele fez. Eu sou a favor da pena de morte. Entendo as frustrações de McVeigh, mas não concordo com seu alvo.... A América está indo pelo ralo do esgoto."

Uma nova fratura

Nessa altura, um repórter do News Channel 15, que se aproximara escutando e gravando, não se conteve e perguntou: "Você é contra a pena de morte?". Resposta imediata: "A pena de morte não é a questão. A América é a questão".

O repórter não devia ser surdo. Mas entre ele e Scines corre uma fratura que divide a América -mais dolorosa do que a fratura entre velha e nova economias e talvez mais irremediável do que a própria fratura racial.

No mundo do qual o repórter faz parte, é inaceitável agir por idéias. Só se age por interesse ou por problemas psicológicos. Um psiquiatra que examinou McVeigh disse que o terrorista encontrara na bomba de Oklahoma seu antidepressivo. A monstruosa revolta de McVeigh era reduzida à patologia kitsch do momento -manifestação de um cinismo para o qual a motivação ideal é um disparate.

O repórter do News Channel 15 não ouve as idéias. Scines fala que a América vai pelo ralo do esgoto -suspeito que o repórter pense nas dificuldades do índice Nasdaq -Bolsa eletrônica que reúne as ações das companhias de alta tecnologia. Scines fala de liberdade, de abusos etc. -o repórter pergunta sobre a pena de morte para cortá-lo. Não quer saber de um delírio que pode atrapalhar o funcionamento divertido da prosperidade.

O repórter, coberto de acessórios de vestimenta e tecnológicos de última moda, é um membro representativo da corte da mídia que cobria a execução.

A modernização torna insignificantes aqueles americanos sem os quais a América não tem muito como se definir -é só um colosso poderoso |

Eles são todos urbanos, elegantes, supertecnológicos, se locomovendo pelo gramado ao redor da prisão a bordo de carrinhos de golfe, pendurados em celulares e agendas eletrônicas, chamando alternadamente seus agentes financeiros em Wall Street ou suas redações. Eram quase obscenos, no contexto. Scines, em uniforme de americano médio, está de cara fechada. Seu veredicto sobre a América é acompanhado de lágrimas não fingidas.

A ética da sentinela

Scines não está sozinho. De onde vêm os recrutas? Há o êxodo rural das grandes planícies. No centro dos Estados Unidos, nos anos 90, mais de 60% dos condados perderam habitantes. Multiplicaram-se as cidades-fantasma e as fazendas abandonadas. Numa espécie de vingança da história, os índios voltam a habitar as terras das quais foram expulsos no passado, enquanto os colonos que desbravaram o Oeste vão à falência. E há, sobretudo em zonas industriais menores, pequenos artesãos e comerciantes que são as vítimas da globalização. Perderam seus empregos com a saída de fábricas para o México, a Indonésia etc. e com a chegada de imigrantes trabalhando abaixo do custo sindical. Chuck é inspetor da ferrovia.

Em Terre Haute encontrei outros manifestantes libertários: um perito químico, um marceneiro, um pedreiro -todos habitantes de pequenas cidades. A prosperidade das últimas décadas é hiperurbana -das grandes cidades ou da cidade mundial que é a rede.

O campo (as fazendas familiares) e os pequenos cidadãos das pequenas cidades são os derrotados habituais de qualquer modernização. Mas, no caso americano, esses derrotados têm um estatuto especial: podem afirmar com razão que, com eles, são derrotados os valores essenciais da nação. Essa classe de pequenos fazendeiros e de trabalhadores da América das pequenas cidades é o modelo mítico da vida americana.

O próprio repórter do News Channel 15, quando casar e tiver filhos, fugirá da cidade para os subúrbios, convencido de que esses são o melhor lugar onde educar suas crianças. E os subúrbios devem seu charme à idéia de que imitariam a vida da América das pequenas cidades (das quais são, de fato, a caricatura medonha). Do mesmo jeito, quando ele levar os filhos à Disneylândia, seu passeio por Main Street será um tributo (fúnebre) à América das pequenas cidades.

A modernização torna insignificantes, logo, aqueles americanos sem os quais a América não tem muito como se definir -é só um colosso poderoso.

O sentimento desses americanos, como o de Chuck, é facilmente libertário. Defensores ciumentos das liberdades fundamentais que foram inventadas pela revolução americana, eles se opõem a quase todas as regulamentações governamentais. Nenhuma concessão por razões de interesse, conforto ou saúde pública: são contra a interdição de fumar, o limite de velocidade e a obrigação de usar cinto de segurança. As regras são ruins por serem regras.

Esse integrismo da liberdade comanda uma ética da sentinela, tensa, alerta -e paranóica.

A distância da ética dominante -a do bem-estar- não poderia ser maior. Ela alimenta o desprezo pelas ondas de imigração recente (legais ou ilegais) que vieram confessadamente ganhar e gastar melhor -e não guardar, de armas na mão, o reduto da liberdade. Contradição insolúvel: a liberdade que os libertários almejam é possível no isolamento do colono das grandes planícies ou então na comunidade harmoniosa da mítica pequena cidade. Aí reinariam convenções espontâneas, compartilhadas por todos e, portanto, nunca impostas. Mas a mítica pequena cidade (se é que já existiu) está morrendo também por causa da própria liberdade que ela promove. Seus filhos saem à procura de mais liberdade ainda. Emigram para a metrópole para desprenderem-se dos laços tradicionais da pequena comunidade. Ora, na cidade grande, para que se possa conviver, a convenção comunitária perdida deve ser substituída por regulamentações. O sonho de liberdade vira pesadelo, pois a cidade grande exige uma formalização e uma proliferação de regras bem mais opressivas do que os códigos que regravam a vida da cidade pequena. McVeigh era de uma pequena cidade: Lockport, no oeste do Estado de Nova York. Após a Guerra do Golfo, ele circulou, nômade, pelas feiras de armas, vivendo no carro. Boa receita para um desastre: um libertário que perde o vínculo com a comunidade.

Sentimento popular

Atrás das fileiras em que milita Scines, há um sentimento popular difuso. Voltando de Terre Haute em direção a Indianápolis, parei em Brazil, em Indiana. Nina, 54, é caixa da farmácia CVS na esquina da rua 40 com a 59. Perguntou se eu estava na região por causa da execução de McVeigh e quis saber o que eu pensava. Disse que achara um dia triste para todos. Ela: "Você é de que parte dos EUA?". Respondi: "De Bôôst'n", carregando o sotaque da Nova Inglaterra. Nina falou da pena que sentia, como muitos outros, pelo pai de Timothy McVeigh -numa espécie de identificação. Lidava como podia com a contradição entre o horror de Oklahoma e a familiaridade de McVeigh: "Talvez alguém tenha lhe dado uma droga para ele fazer isso... Quero dizer: ele é americano". Tomei o partido de concordar, sempre. No fim, Nina chamou as colegas: queria mostrar alguém da Costa Leste que pensava como ela (ou como elas). Era uma festa imaginar que o país talvez não estivesse irremediavelmente dividido. O drama é que McVeigh, monstruoso por seu ato, defendia valores que talvez sejam banais no coração da América profunda.

O controle das armas

O controle das armas é o último baluarte dos libertários, o lugar da resistência final. Pois é aqui que eles descobrem e reivindicam a herança do espírito de 1776. Afinal, a Revolução Americana foi isto: pequenos fazendeiros, artesãos e burgueses, cada um com sua espingarda, se revoltando contra o soberano, porque não gostavam de impostos e regulamentações. Criaram uma nação sobre o princípio (por eles posto em prática) de que um povo tem direito a se rebelar. As armas não são apenas o símbolo, mas a possibilidade concreta da insurreição. Distribuídas, elas são um instrumento da razão ilustrada: afirmam que o poder está em última instância com o povo, que o povo pode revogar o poder que ele delegou e se defender, se surgir um tirano. Elas são, desde a Revolução Americana, o símbolo histórico do fim de uma relação incondicional com a autoridade. Devolver as armas -ou mesmo limitar sua posse- significa, para os libertários, devolver concretamente a essência da liberdade política. Portanto, a vontade do governo federal de controlar as armas produz, como no cartaz de Chuck, um apelo às armas. O enfrentamento já começou e é horrivelmente sangrento. Sobre esse tema, o mal-entendido entre as duas Américas é penoso e total. Em Stilesville, Indiana, como um sanduíche no Mill Creek Inn. Atmosfera reservada, ninguém queria puxar conversa sobre McVeigh. Mas um dos clientes saiu atrás de mim. Apoiados em sua pickup batida, com placas de Indiana, conversamos. Disse: "Sabe qual é a razão por que querem controlar as armas, de maneira que só a polícia e os federais de todos os tipos tenham acesso a elas? Eles têm uma razão: é que, na América deles, eles têm drogas, merda e porcaria. Por isso eles querem controlar as armas. Mas o que nós temos a ver com a América deles?". Pedi seu nome. Desconversou.

Postscriptum

Estamos acostumados a pensar que o processo de globalização é a mesma coisa que a difusão pelo mundo afora do modo de vida americano. Ora, a América, nesse processo, se perde tanto quanto nós nos perdemos.

Do ponto de vista do homem global, o americano das pequenas cidades é tão exótico (e desprezível) quanto uma baiana ou um gondoleiro. O desprezo e as caricaturas são aqui formas de repressão. Entende-se por quê. No caso, o integrismo da liberdade que sobrevive e protesta na América profunda é a contestação de um axioma crucial da globalização. Pois ele repete e grita que a liberdade inventada pela Revolução Americana tem pouco a ver com a liberdade dos mercados.

quinta-feira, 28 de junho de 2001

O ideal de amor romântico está em que filme?

Durante muito tempo, pensava que fôssemos todos vítimas de um ideal inalcançável: a visão de um casal gloriosamente feliz no amor e no sexo. Os casais concretos fracassariam por almejarem tamanha perfeição. Cada dificuldade deixaria os parceiros inconsoláveis ao descobrirem a distância entre seu dia-a-dia e o ideal. Logo eles procurariam outras chances.

Imaginava, portanto, que a vida dos casais se tornaria mais praticável se fosse possível baixar a bola de nossas aspirações. A dificuldade, em suma, parecia ser o próprio ideal romântico de felicidade amorosa e sexual.

Precisava criticar esse ideal, desmontá-lo -Jurandir Freire Costa fez isso admiravelmente em "Sem Fraude nem Favor" (Rocco, 221 págs., R$ 22,50)- e ajudar os casais a conviver com suas imperfeições. Sugestão: "Renunciem a ser o príncipe e a Cinderela, destinados a viverem felizes para sempre, e encarem as trapalhadas que vierem".

À primeira vista, esse projeto deveria funcionar. É o que pensava, sem dúvida, a maioria das pessoas que se reuniram, no fim de semana passado, em Orlando, Flórida, para a convenção anual Smart Marriages, Happy Families (Casamentos Inteligentes, Famílias Felizes), uma grande reunião de terapeutas, padres, pastores, pesquisadores e outros preocupados em defender o casamento periclitante -tudo num clima "tradição, família e propriedade".

Parece que o destaque foram os cursos de preparação para o casamento, dos quais são esperadas maravilhas. Nos EUA, em certas igrejas, um curso em mediação de conflitos já é requisito obrigatório para os noivos. E alguns Estados subvencionarão programas educativos para futuros cônjuges, com o propósito de diminuir o número de divórcios.

Afinal, se o problema for amenizar os efeitos de um ideal impiedosamente exigente, é bem possível que uma mistura de crítica cultural e terapia preventiva funcione, ou seja, consiga tornar mais razoáveis as exigências que impomos a nós mesmos e a nossos parceiros amorosos.

Infelizmente, acredito que esse esforço pedagógico venha a ter efeitos mínimos. Pois me pareceu que, contrariamente ao que achava no passado, o convívio amoroso e sexual não é nosso ideal cultural dominante. O casal moderno não sofre de um excesso de idealização da felicidade casamenteira. Ao contrário, ele luta (batalha bem mais ímpar) contra uma falta de idealização: o casal não tem onde encontrar inspiração, pois seus percalços não fazem sonhar ninguém.

Como cheguei a essa nova conclusão?

Pense no repertório moderno das condutas apetitosas e dos heróis que gostaríamos de ser: o cinema. Aparentemente Hollywood não pára de idealizar a paixão amorosa, de "Casablanca" a "Titanic", não é?

Ora, em "Casablanca", você se identifica com quem? Com Bogart, que renuncia a viver seu grande amor e -macho para caramba- entra na resistência clandestina? Ou com Ingrid Bergman, que viverá um casamento chocho, sempre saudosa dos momentos mágicos passados com Bogey em Paris e Casablanca? Seja como for, são idealizadas a renúncia e a saudade, não a felicidade de um casal.

Em "Titanic", você prefere ser DiCaprio salvando sua bela ao preço da vida? Ou Kate Winslet, guardiã da lembrança de um amor que nunca teve o tempo de vingar? Seja como for, são idealizados o sacrifício e o luto, não o convívio de um casal apaixonado.

Repita esse tipo de análise com qualquer filme. Por exemplo, na linha "Love Story"-"Moulin Rouge" (que estréia no Brasil em 24 de agosto), a paixão vem com a garantia de uma morte anunciada. O ideal não é o convívio amoroso, mas o charme da viuvez inconsolável ou então a idéia de sobreviver como lembrança indelével na memória de quem fica.

Às vezes a história acaba bem, com o casal encaminhando-se para amanhãs radiosos. Como em Cinderela, viverão felizes para sempre. Mas você reparou que isso acontece sempre fora da tela? Quando um casal consegue se juntar, a história acaba.

Em suma, o que é idealizado nunca é o convívio, mas a perda, a saudade, o luto ou, no máximo, a procura. Para saber como continua a história depois de um final feliz, precisa mudar de canal, passar do filme ao seriado de televisão, do estilo épico e dramático ao burlesco.

O príncipe encontrou a princesa: acabou o tempo dos heróis com os quais gostávamos de nos identificar, aquela coisa de matar dragões, sofrer privações e feridas pensando na bela (ausente, por favor) e vice-versa. O que segue é vaudeville, o tempo dos palhaços.

O ideal não é o convívio com o outro amado, mas sua falta (atual, antecipada ou saudosa). A figura de nossos devaneios não é um casal, mas o sujeito solitário dignificado pela perda, pelo anseio ou pela renúncia -e, por isso, sedutor.

Não estranha que não sonhemos com a presença do outro. Afinal, a insatisfação e a falta estão sempre inscritas em nossos corações, e o contentamento com o que temos é destinado a parecer ridículo. Essas são as condições subjetivas mínimas para o bom funcionamento (econômico e social) do mundo moderno.

Imaginava, portanto, que a vida dos casais se tornaria mais praticável se fosse possível baixar a bola de nossas aspirações. A dificuldade, em suma, parecia ser o próprio ideal romântico de felicidade amorosa e sexual.

Precisava criticar esse ideal, desmontá-lo -Jurandir Freire Costa fez isso admiravelmente em "Sem Fraude nem Favor" (Rocco, 221 págs., R$ 22,50)- e ajudar os casais a conviver com suas imperfeições. Sugestão: "Renunciem a ser o príncipe e a Cinderela, destinados a viverem felizes para sempre, e encarem as trapalhadas que vierem".

À primeira vista, esse projeto deveria funcionar. É o que pensava, sem dúvida, a maioria das pessoas que se reuniram, no fim de semana passado, em Orlando, Flórida, para a convenção anual Smart Marriages, Happy Families (Casamentos Inteligentes, Famílias Felizes), uma grande reunião de terapeutas, padres, pastores, pesquisadores e outros preocupados em defender o casamento periclitante -tudo num clima "tradição, família e propriedade".

Parece que o destaque foram os cursos de preparação para o casamento, dos quais são esperadas maravilhas. Nos EUA, em certas igrejas, um curso em mediação de conflitos já é requisito obrigatório para os noivos. E alguns Estados subvencionarão programas educativos para futuros cônjuges, com o propósito de diminuir o número de divórcios.

Afinal, se o problema for amenizar os efeitos de um ideal impiedosamente exigente, é bem possível que uma mistura de crítica cultural e terapia preventiva funcione, ou seja, consiga tornar mais razoáveis as exigências que impomos a nós mesmos e a nossos parceiros amorosos.

Infelizmente, acredito que esse esforço pedagógico venha a ter efeitos mínimos. Pois me pareceu que, contrariamente ao que achava no passado, o convívio amoroso e sexual não é nosso ideal cultural dominante. O casal moderno não sofre de um excesso de idealização da felicidade casamenteira. Ao contrário, ele luta (batalha bem mais ímpar) contra uma falta de idealização: o casal não tem onde encontrar inspiração, pois seus percalços não fazem sonhar ninguém.

Como cheguei a essa nova conclusão?

Pense no repertório moderno das condutas apetitosas e dos heróis que gostaríamos de ser: o cinema. Aparentemente Hollywood não pára de idealizar a paixão amorosa, de "Casablanca" a "Titanic", não é?

Ora, em "Casablanca", você se identifica com quem? Com Bogart, que renuncia a viver seu grande amor e -macho para caramba- entra na resistência clandestina? Ou com Ingrid Bergman, que viverá um casamento chocho, sempre saudosa dos momentos mágicos passados com Bogey em Paris e Casablanca? Seja como for, são idealizadas a renúncia e a saudade, não a felicidade de um casal.

Em "Titanic", você prefere ser DiCaprio salvando sua bela ao preço da vida? Ou Kate Winslet, guardiã da lembrança de um amor que nunca teve o tempo de vingar? Seja como for, são idealizados o sacrifício e o luto, não o convívio de um casal apaixonado.

Repita esse tipo de análise com qualquer filme. Por exemplo, na linha "Love Story"-"Moulin Rouge" (que estréia no Brasil em 24 de agosto), a paixão vem com a garantia de uma morte anunciada. O ideal não é o convívio amoroso, mas o charme da viuvez inconsolável ou então a idéia de sobreviver como lembrança indelével na memória de quem fica.

Às vezes a história acaba bem, com o casal encaminhando-se para amanhãs radiosos. Como em Cinderela, viverão felizes para sempre. Mas você reparou que isso acontece sempre fora da tela? Quando um casal consegue se juntar, a história acaba.

Em suma, o que é idealizado nunca é o convívio, mas a perda, a saudade, o luto ou, no máximo, a procura. Para saber como continua a história depois de um final feliz, precisa mudar de canal, passar do filme ao seriado de televisão, do estilo épico e dramático ao burlesco.

O príncipe encontrou a princesa: acabou o tempo dos heróis com os quais gostávamos de nos identificar, aquela coisa de matar dragões, sofrer privações e feridas pensando na bela (ausente, por favor) e vice-versa. O que segue é vaudeville, o tempo dos palhaços.

O ideal não é o convívio com o outro amado, mas sua falta (atual, antecipada ou saudosa). A figura de nossos devaneios não é um casal, mas o sujeito solitário dignificado pela perda, pelo anseio ou pela renúncia -e, por isso, sedutor.

Não estranha que não sonhemos com a presença do outro. Afinal, a insatisfação e a falta estão sempre inscritas em nossos corações, e o contentamento com o que temos é destinado a parecer ridículo. Essas são as condições subjetivas mínimas para o bom funcionamento (econômico e social) do mundo moderno.

quinta-feira, 21 de junho de 2001

Separados e maduros

Cada vez que escrevo sobre relações conjugais, recebo alguns e-mails perguntando-me: "Afinal, qual é a sua? Será que você quer que as pessoas fiquem casadas, sacrificando sua autonomia e sua singularidade? Deveríamos renunciar a nós mesmos para continuarmos juntos?". Certo que não. Conheço a tristeza das relações falidas que continuam por inércia. Não quero (nem poderia) promover a volta a uma primazia da instituição do casamento sobre e contra os amores e os humores dos indivíduos.

Mas meus correspondentes têm razão: quase sempre me parece que vale a pena fazer o esforço de colar os cacos de uma relação em crise. Ou, no mínimo, que vale a pena tentar.

Essa atitude é uma medida preventiva, que me protege dos poderes de um lugar-comum: muitas ideologias terapêuticas contemporâneas idealizam as separações (não só de casais) como se fossem sempre provas de força e de saúde mental. Separar-se é bom, juntar-se é ruim. Separar-se é forte, juntar-se é fraco.

As relações ditas saudáveis seriam aquelas em que cada um poderia, sem problema, licenciar o outro -sempre mantido a uma distância prudente. Nessa ótica, respeitar o amigo, o amante, o cônjuge ou o parente significa não pretender que ele mude por causa da relação. Do mesmo jeito, respeitar a nós mesmos é não aceitar que sejamos transformados pela relação.

Paradoxo: a relação de sucesso acaba sendo definida não como aquela que descobriu um jeito de dois ou mais ficarem juntos, mas como aquela que pode quebrar tranquilamente, porque cada um ficou na sua.

Nenhuma surpresa. Nossa cultura valoriza o indivíduo. Portanto medimos a maturidade de um sujeito pela sua independência dos outros. Ou seja, nossa concepção da maturidade é botânica: "Amadureceu? Então, tem de cair do ramo". A isso acrescenta-se que, contrariamente à regra botânica, quem se separa vinga e cresce, enquanto quem fica preso murcha ou apodrece.

Tornar-se adulto significa saber renunciar ao seio e à presença da mãe, logo sair de casa e dispensar a mesada dos pais. Enfim, desejar sem concessões ou compromissos com o desejo dos outros. Aliás, o contrário da separação para nós não é a relação, mas imediatamente a fusão, em que toda individualidade será esmagada. O moto é: separe-se ou perca-se.

Nunca é bom contrariar um leitmotiv cultural. Dispomos de infinitos exemplos dos efeitos catastróficos de fusões não resolvidas entre mães e crianças, entre pais e filhos ou então entre amantes e entre cônjuges.

É claro que é melhor que a vida de um casal não seja uma sauna úmida onde todos se perdem e quase sufocam. Também é bom para as crianças que saiam do útero materno, que se afastem da mãe e, eventualmente, que deixem a casa dos pais e façam sua vida. Mas talvez não seja necessário que todo esse processo seja quase sempre descrito e apresentado como uma separação, e não como a constituição ou a invenção de laços diferentes e viáveis. Parece que, em nossa cultura, amadurecendo, todos devem aprender a separar-se, mas ninguém deve aprender a relacionar-se.

A separação como ideal subjetivo inspira nossos comportamentos em todas as relações que, por serem cruciais, parecem ameaçar nossa autonomia. Por exemplo, muitos pais queixam-se de que, ao lançar qualquer discussão, eles encontram uma recusa brutal dos filhos adolescentes. Quando o papo esquenta um pouco, os jovens saem de perto. "Fazer o quê? Amarrá-los?" Numa cultura em que o afastamento é o caminho ideal que dá acesso à maturidade, não há por que estranhar que os jovens gostem de bater as portas.

Quando uma relação está doente ou em crise, é frequente que a culpa seja atribuída à escassa autonomia dos sujeitos, e não à sua dificuldade em relacionar-se. Os problemas seriam efeitos da infantilidade dos envolvidos, os quais não seriam suficientemente independentes, pediriam demais, contariam demais com o outro etc.

Nessa linha, os problemas de um casal seriam resolvidos quando fossem resolvidos os problemas de seus integrantes. Mesma coisa para uma família ou para qualquer outra relação em crise. Há uma verdade nisso: imagine, por exemplo, que alguém seja constantemente animado pela fantasia inconsciente de produzir gritos e lágrimas na hora de sua saída. É inevitável que suas relações sejam repetidamente tempestuosas e fracassadas. E, se ele resolver seu problema, as relações nas quais ele se envolverá serão beneficiadas.

Mas as dificuldades de relacionamento não são apenas a suma das dificuldades dos parceiros que se relacionam. Nem são sempre uma consequência da falta de autonomia deles. Elas podem ser, banalmente, o efeito de uma insuficiente disponibilidade ou da incapacidade de travar amores, amizades e convívios.

Ora, minha simpatia pelos esforços para manter e conciliar relações é uma maneira de apostar que a maturidade não só seja a capacidade de tolerar as separações mas também consista em inventar uma arte de relacionar-se.

Não terminei. Continua numa próxima coluna

Mas meus correspondentes têm razão: quase sempre me parece que vale a pena fazer o esforço de colar os cacos de uma relação em crise. Ou, no mínimo, que vale a pena tentar.

Essa atitude é uma medida preventiva, que me protege dos poderes de um lugar-comum: muitas ideologias terapêuticas contemporâneas idealizam as separações (não só de casais) como se fossem sempre provas de força e de saúde mental. Separar-se é bom, juntar-se é ruim. Separar-se é forte, juntar-se é fraco.

As relações ditas saudáveis seriam aquelas em que cada um poderia, sem problema, licenciar o outro -sempre mantido a uma distância prudente. Nessa ótica, respeitar o amigo, o amante, o cônjuge ou o parente significa não pretender que ele mude por causa da relação. Do mesmo jeito, respeitar a nós mesmos é não aceitar que sejamos transformados pela relação.

Paradoxo: a relação de sucesso acaba sendo definida não como aquela que descobriu um jeito de dois ou mais ficarem juntos, mas como aquela que pode quebrar tranquilamente, porque cada um ficou na sua.

Nenhuma surpresa. Nossa cultura valoriza o indivíduo. Portanto medimos a maturidade de um sujeito pela sua independência dos outros. Ou seja, nossa concepção da maturidade é botânica: "Amadureceu? Então, tem de cair do ramo". A isso acrescenta-se que, contrariamente à regra botânica, quem se separa vinga e cresce, enquanto quem fica preso murcha ou apodrece.

Tornar-se adulto significa saber renunciar ao seio e à presença da mãe, logo sair de casa e dispensar a mesada dos pais. Enfim, desejar sem concessões ou compromissos com o desejo dos outros. Aliás, o contrário da separação para nós não é a relação, mas imediatamente a fusão, em que toda individualidade será esmagada. O moto é: separe-se ou perca-se.

Nunca é bom contrariar um leitmotiv cultural. Dispomos de infinitos exemplos dos efeitos catastróficos de fusões não resolvidas entre mães e crianças, entre pais e filhos ou então entre amantes e entre cônjuges.

É claro que é melhor que a vida de um casal não seja uma sauna úmida onde todos se perdem e quase sufocam. Também é bom para as crianças que saiam do útero materno, que se afastem da mãe e, eventualmente, que deixem a casa dos pais e façam sua vida. Mas talvez não seja necessário que todo esse processo seja quase sempre descrito e apresentado como uma separação, e não como a constituição ou a invenção de laços diferentes e viáveis. Parece que, em nossa cultura, amadurecendo, todos devem aprender a separar-se, mas ninguém deve aprender a relacionar-se.

A separação como ideal subjetivo inspira nossos comportamentos em todas as relações que, por serem cruciais, parecem ameaçar nossa autonomia. Por exemplo, muitos pais queixam-se de que, ao lançar qualquer discussão, eles encontram uma recusa brutal dos filhos adolescentes. Quando o papo esquenta um pouco, os jovens saem de perto. "Fazer o quê? Amarrá-los?" Numa cultura em que o afastamento é o caminho ideal que dá acesso à maturidade, não há por que estranhar que os jovens gostem de bater as portas.

Quando uma relação está doente ou em crise, é frequente que a culpa seja atribuída à escassa autonomia dos sujeitos, e não à sua dificuldade em relacionar-se. Os problemas seriam efeitos da infantilidade dos envolvidos, os quais não seriam suficientemente independentes, pediriam demais, contariam demais com o outro etc.

Nessa linha, os problemas de um casal seriam resolvidos quando fossem resolvidos os problemas de seus integrantes. Mesma coisa para uma família ou para qualquer outra relação em crise. Há uma verdade nisso: imagine, por exemplo, que alguém seja constantemente animado pela fantasia inconsciente de produzir gritos e lágrimas na hora de sua saída. É inevitável que suas relações sejam repetidamente tempestuosas e fracassadas. E, se ele resolver seu problema, as relações nas quais ele se envolverá serão beneficiadas.

Mas as dificuldades de relacionamento não são apenas a suma das dificuldades dos parceiros que se relacionam. Nem são sempre uma consequência da falta de autonomia deles. Elas podem ser, banalmente, o efeito de uma insuficiente disponibilidade ou da incapacidade de travar amores, amizades e convívios.

Ora, minha simpatia pelos esforços para manter e conciliar relações é uma maneira de apostar que a maturidade não só seja a capacidade de tolerar as separações mas também consista em inventar uma arte de relacionar-se.

Não terminei. Continua numa próxima coluna

quinta-feira, 14 de junho de 2001

Desigualdades intoleráveis

"Desigualdade e Felicidade: os Europeus e os Americanos São Diferentes?" é uma recente pesquisa do National Bureau of Economic Research, realizada por A. Alesina, R. di Tella e R. MacCulloch. O texto está acessível em www. nber.org.

A pesquisa mostra que os cidadãos dos EUA e os europeus sentem e pensam de maneira diferente em matéria de desigualdade social. Na Europa, a desigualdade é um fator de insatisfação, por isso ela é combatida por várias políticas de redistribuição de renda. Nos EUA, a indigência é considerada um mal social, mas a desigualdade não -as políticas assistenciais são, portanto, mais limitadas.

Na Europa, quanto mais um sujeito é pobre, tanto mais ele está insatisfeito com a desigualdade social. Parece óbvio: os desfavorecidos devem se sentir melhor numa sociedade mais homogênea, não é? Surpresa: nos EUA, o bom humor dos pobres é insensível à desigualdade. Os únicos americanos que parecem ficar tristes com as diferenças sociais são os ricos de esquerda.

Como explicar essa diferença? Os autores sugerem uma causa: a mobilidade social. Os Estados Unidos apresentam uma mobilidade social maior do que a da Europa. Por isso os pobres americanos vêem na desigualdade a promessa de seus privilégios futuros. Moderar a desigualdade seria limitar seus sonhos.

Ao contrário, na Europa, onde há menos mobilidade social, a desigualdade é percebida pelos pobres como uma situação dificilmente alterável, um destino infeliz.

A pesquisa tem relevância política. A esquerda americana protesta porque o país prospera, mas a desigualdade aumenta descaradamente. Segundo a pesquisa, isso não tem importância nenhuma. Robert Samuelson, colunista da "Newsweek", ao comentar a pesquisa, afirmou que, como qualquer americano, ele não se sentiria melhor se Bill Gates ficasse pobre.

E nós com isso? No Brasil, a desigualdade social é maior do que nos EUA (da Europa nem se fala). E ela é constantemente invocada como uma razão da infelicidade nacional. Não paramos de medir quantos salários mínimos e quantas cestas básicas cabem no custo de qualquer luxo de classe alta. A falta de segurança de nossas cidades nos parece ser um efeito "merecido" da desproporção entre ricos e pobres. A distância entre os mais e os menos favorecidos é "a" praga nacional.

Em suma, sofremos de uma desigualdade pior do que a americana e estamos insatisfeitos com esse descompasso, como os europeus. Somos americanos na desigualdade e europeus na insatisfação com a desigualdade. Parece fácil entender por quê: a desigualdade só é tolerável quando existe uma grande mobilidade social, como nos EUA. Numa sociedade com menos trânsito entre as classes, como a da Europa, a desigualdade, por menor que seja, é fonte de insatisfação. Ora, a representação que temos do Brasil é esta: uma desigualdade à americana com a escassa mobilidade dos europeus -portanto uma desigualdade intolerável.

Mas há um problema: essa representação do Brasil não corresponde plenamente à realidade. No ano passado, José Pastore e Nelson do Valle Silva publicaram "Mobilidade Social no Brasil". Mostraram que, de fato, desde os anos 40, a mobilidade social no Brasil é considerável. Por exemplo, hoje "apenas 20% dos integrantes da classe alta são filhos da própria classe alta". Num quadro comparativo, o Brasil é um dos países com mais mobilidade -acima dos EUA.

Pastore e Valle Silva atenuam esses dados observando que, no Brasil moderno, muitos crescem, mas crescem pouco. Mesmo assim, é curioso que a sociedade brasileira nos pareça imóvel. Os EUA encarnam para todos o mito da "terra das oportunidades". O Brasil, com uma mobilidade maior ou, no mínimo, equivalente, vê-se, ao contrário, como o paraíso das elites. Só encontro uma explicação para a permanência desse estereótipo: nossa percepção da mobilidade social depende da experiência cotidiana, ou seja, de como são vividas concretamente as diferenças sociais. Explico com exemplos.

Nos EUA, a mobilidade é confirmada a cada instante pelo estilo do comportamento social. Um americano pode ter infinitamente menos do que ricos e poderosos, mas ele acredita que subir seja sempre possível, pois é tratado pelos mais favorecidos como alguém que amanhã poderia entrar na turma de cima. "Cozinho seus ovos e sirvo seu café. Mas seu respeito indica que você não exclui a possibilidade de qualquer dia estarmos juntos do mesmo lado do balcão."

No Brasil, a mobilidade, embora exista de fato, é frequentemente desmentida pela prática dos estilos mais arcaicos de poder. "A sociedade pode me oferecer recursos e chances de subir na vida, mas como acreditarei nessa possibilidade, se, por eu ter menos do que você, serei tratado com a familiaridade condescendente que se destina normalmente aos servos?"

No Brasil, a mobilidade social, por mais que seja efetiva, não faz parte da experiência social cotidiana. Por isso ela não aparece no cartão-postal do país. Por isso também as desigualdades permanecem intoleráveis.

A pesquisa mostra que os cidadãos dos EUA e os europeus sentem e pensam de maneira diferente em matéria de desigualdade social. Na Europa, a desigualdade é um fator de insatisfação, por isso ela é combatida por várias políticas de redistribuição de renda. Nos EUA, a indigência é considerada um mal social, mas a desigualdade não -as políticas assistenciais são, portanto, mais limitadas.

Na Europa, quanto mais um sujeito é pobre, tanto mais ele está insatisfeito com a desigualdade social. Parece óbvio: os desfavorecidos devem se sentir melhor numa sociedade mais homogênea, não é? Surpresa: nos EUA, o bom humor dos pobres é insensível à desigualdade. Os únicos americanos que parecem ficar tristes com as diferenças sociais são os ricos de esquerda.

Como explicar essa diferença? Os autores sugerem uma causa: a mobilidade social. Os Estados Unidos apresentam uma mobilidade social maior do que a da Europa. Por isso os pobres americanos vêem na desigualdade a promessa de seus privilégios futuros. Moderar a desigualdade seria limitar seus sonhos.

Ao contrário, na Europa, onde há menos mobilidade social, a desigualdade é percebida pelos pobres como uma situação dificilmente alterável, um destino infeliz.

A pesquisa tem relevância política. A esquerda americana protesta porque o país prospera, mas a desigualdade aumenta descaradamente. Segundo a pesquisa, isso não tem importância nenhuma. Robert Samuelson, colunista da "Newsweek", ao comentar a pesquisa, afirmou que, como qualquer americano, ele não se sentiria melhor se Bill Gates ficasse pobre.

E nós com isso? No Brasil, a desigualdade social é maior do que nos EUA (da Europa nem se fala). E ela é constantemente invocada como uma razão da infelicidade nacional. Não paramos de medir quantos salários mínimos e quantas cestas básicas cabem no custo de qualquer luxo de classe alta. A falta de segurança de nossas cidades nos parece ser um efeito "merecido" da desproporção entre ricos e pobres. A distância entre os mais e os menos favorecidos é "a" praga nacional.

Em suma, sofremos de uma desigualdade pior do que a americana e estamos insatisfeitos com esse descompasso, como os europeus. Somos americanos na desigualdade e europeus na insatisfação com a desigualdade. Parece fácil entender por quê: a desigualdade só é tolerável quando existe uma grande mobilidade social, como nos EUA. Numa sociedade com menos trânsito entre as classes, como a da Europa, a desigualdade, por menor que seja, é fonte de insatisfação. Ora, a representação que temos do Brasil é esta: uma desigualdade à americana com a escassa mobilidade dos europeus -portanto uma desigualdade intolerável.

Mas há um problema: essa representação do Brasil não corresponde plenamente à realidade. No ano passado, José Pastore e Nelson do Valle Silva publicaram "Mobilidade Social no Brasil". Mostraram que, de fato, desde os anos 40, a mobilidade social no Brasil é considerável. Por exemplo, hoje "apenas 20% dos integrantes da classe alta são filhos da própria classe alta". Num quadro comparativo, o Brasil é um dos países com mais mobilidade -acima dos EUA.

Pastore e Valle Silva atenuam esses dados observando que, no Brasil moderno, muitos crescem, mas crescem pouco. Mesmo assim, é curioso que a sociedade brasileira nos pareça imóvel. Os EUA encarnam para todos o mito da "terra das oportunidades". O Brasil, com uma mobilidade maior ou, no mínimo, equivalente, vê-se, ao contrário, como o paraíso das elites. Só encontro uma explicação para a permanência desse estereótipo: nossa percepção da mobilidade social depende da experiência cotidiana, ou seja, de como são vividas concretamente as diferenças sociais. Explico com exemplos.

Nos EUA, a mobilidade é confirmada a cada instante pelo estilo do comportamento social. Um americano pode ter infinitamente menos do que ricos e poderosos, mas ele acredita que subir seja sempre possível, pois é tratado pelos mais favorecidos como alguém que amanhã poderia entrar na turma de cima. "Cozinho seus ovos e sirvo seu café. Mas seu respeito indica que você não exclui a possibilidade de qualquer dia estarmos juntos do mesmo lado do balcão."

No Brasil, a mobilidade, embora exista de fato, é frequentemente desmentida pela prática dos estilos mais arcaicos de poder. "A sociedade pode me oferecer recursos e chances de subir na vida, mas como acreditarei nessa possibilidade, se, por eu ter menos do que você, serei tratado com a familiaridade condescendente que se destina normalmente aos servos?"

No Brasil, a mobilidade social, por mais que seja efetiva, não faz parte da experiência social cotidiana. Por isso ela não aparece no cartão-postal do país. Por isso também as desigualdades permanecem intoleráveis.

quinta-feira, 7 de junho de 2001

A paixão pelo novo e o casamento

No meu quarto, o espelho para enxergar-se de pé está ao lado da cama. Resultado: quando acordo, sento e vejo-me. Estranho um pouco, mas acabo reconhecendo a figura.

Poderia achar prazer em reencontrar-me. Mas, em geral, a experiência é de tédio ou de vaga decepção: não fui vítima de nenhuma metamorfose. Voltei do sono e sou o mesmo. Não virei barata, nem príncipe encantado. Que droga.

Essa sensação não me surpreende: há poucos traços tão relevantes na subjetividade moderna quanto a paixão pela mudança -e, por consequência, a ojeriza da mesmice. O gosto pela novidade é crucial em nossas vidas. Ele preside, por exemplo, à insaciável variedade dos objetos oferecidos a nossos apetites. Com isso, funciona como incentivo essencial para o sistema de produção e consumo no qual vivemos.

A paixão pelo novo e a ojeriza da mesmice não comandam apenas nossa relação com os objetos. Elas dominam também nossa experiência íntima. Queremos novidades não só nas ruas e nas vitrinas, mas em nossas vidas. Chegamos a medir a qualidade de uma existência pela variedade das experiências que ela proporciona. Lamentamos uma vida definida pelo tranquilo preenchimento de uma função. Preferimos a aventura.

Gostaríamos de ser Indiana Jones, mas à condição de passar direto de um filme da série para o seguinte, sem os intermezzos da rotina que -supõe-se- deve constituir a vida "normal" (estudo e ensino) do professor Jones.

Achamos mil culpados pela mesmice que nos assola. Mas logo a lista dos acusados chega a parceiros e parceiras -como se fossem bolas amarradas no pé, correntes que nos travam. O cônjuge torna-se a encarnação dos motivos pelos quais desistimos do novo e da aventura. Ele é responsável por nosso tédio, culpado de toda estagnação. Ele carrega, aos nossos olhos, os estigmas da mesmice: imaginamos dever-lhe tudo o que parece nos prender -um domicílio, a responsabilidade de sermos pais, mais uma família que se acrescenta ao peso da nossa família de origem etc.

De fato, o cônjuge é acusado injustamente: geralmente ele é apenas o porta-voz do medo que acompanha e modera nossa paixão pelo novo. Somos filhos de uma cultura que, ao mesmo tempo, promove o pequeno núcleo familiar fundado no amor e idealiza a liberdade de quem não pára de se reinventar sozinho. Queremos aventura, mas receamos esse nosso desejo e procuramos portos seguros. Culpar o cônjuge é uma maneira de evitar a contradição.

Respeitando esse dilema, a literatura de ajuda, descrição e análise do casamento segue duas tendências. Há os aventureiros, que encorajam homens e mulheres a -expressão consagrada- "realizarem seu potencial" perseguindo novos horizontes. E há os casamenteiros, partidários de compromissos e negociações que permitiriam atravessar a vida de mão dada.

Na última década, os casamenteiros parecem prevalecer. Como medida preliminar, todos eles pedem que não esperemos eternos transportes de felicidade amorosa e sexual. Ou seja, sugerem que não contemos encontrar no casamento as mesmas fortes emoções que procuramos em nossas aventuras (sonhadas ou verdadeiras). Infelizmente, não há como colocar muita fé nos efeitos desses conselhos bem-intencionados: fracassam como convites para uma festa chocha. Mas eis que acabo de ler "Surrendering to Marriage" (Entregar-se ao Casamento), de Iris Krasnow, jornalista. É um livro breve, divertido, repleto de depoimentos e de confidências corajosas sobre o casamento da autora. Krasnow é exemplar de uma interessante tendência casamenteira, segundo a qual lidar com a imperfeição do casamento poderia ser, paradoxalmente, uma aventura extraordinária. Engraçado: o esforço para conviver com a mesmice, levado a sério, nos reservaria uma novidade a cada esquina.

De fato, o livro de Krasnow descobre (ou inventa, tanto faz) uma épica possível do casamento laborioso. Indiana Jones e Lara Croft (seu homólogo feminino) que procurem glória e tesouros não pelo mundo afora, mas nos pequenos esforços para manter unido um casal. Afinal, para muitos, mesmo após décadas de convivência, o cônjuge e a própria relação seguem sendo continentes inexplorados.

Se os esforços para manter ou reinventar o casamento nos parecessem tão emocionantes quanto a procura e o risco da novidade, o casamento encontraria um fôlego extraordinário, pois conciliaria a paixão pelo novo com a nostalgia de um porto seguro.

Em suma, o casal tornou-se descartável como a esferográfica e o isqueiro. "Não funciona mais? Jogue fora." A metade dos casamentos americanos quebra e acaba em divórcio. Mas nos últimos anos há certamente muitas pessoas querendo colar os cacos. Para alistar mais alguns, Krasnow pretende que esse empreendimento pode constituir um desafio complexo e envolvente como um bom sonho de aventura. Por que não? Há pletora de candidatos (prova disso: desde 1970, nos EUA, o número de profissionais licenciados como terapeutas de família e de casal multiplicou-se por 50).

Poderia achar prazer em reencontrar-me. Mas, em geral, a experiência é de tédio ou de vaga decepção: não fui vítima de nenhuma metamorfose. Voltei do sono e sou o mesmo. Não virei barata, nem príncipe encantado. Que droga.

Essa sensação não me surpreende: há poucos traços tão relevantes na subjetividade moderna quanto a paixão pela mudança -e, por consequência, a ojeriza da mesmice. O gosto pela novidade é crucial em nossas vidas. Ele preside, por exemplo, à insaciável variedade dos objetos oferecidos a nossos apetites. Com isso, funciona como incentivo essencial para o sistema de produção e consumo no qual vivemos.

A paixão pelo novo e a ojeriza da mesmice não comandam apenas nossa relação com os objetos. Elas dominam também nossa experiência íntima. Queremos novidades não só nas ruas e nas vitrinas, mas em nossas vidas. Chegamos a medir a qualidade de uma existência pela variedade das experiências que ela proporciona. Lamentamos uma vida definida pelo tranquilo preenchimento de uma função. Preferimos a aventura.

Gostaríamos de ser Indiana Jones, mas à condição de passar direto de um filme da série para o seguinte, sem os intermezzos da rotina que -supõe-se- deve constituir a vida "normal" (estudo e ensino) do professor Jones.